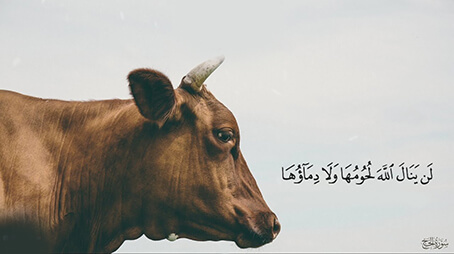

تضمنت سورة الحج العديد من التشريعات المتعلقة بأداء شعيرة الحج، وهي الشعيرة المفروضة على كل مكلف مستطيع، ومن جملة ما تضمنته هذه السورة أحكامَ ما يتقرب به العباد إلى ربهم من الأنعام أثناء أدائهم لهذه الفريضة، قال عز من قائل: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} (الحج:37) موضوع الآية إذن ما يتقرب به الحجيج إلى ربهم من الهدايا، وهو ما نبينه في هذا المقال من خلال الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى: قوله تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها} المقصود من (نفي) أن يصل إلى الله لحومها ودماؤها إبطالُ ما كان يفعله المشركون من نضح الدماء في المذابح وحول الكعبة، وكانوا يذبحون بالمروة. قال الحسن البصري: كانوا يلطخون بدماء القرابين، وكانوا يشرِّحون لحوم الهدايا، وينصبونها حول الكعبة قرباناً لله تعالى، يعني زيادة على ما يعطونه للمحاويج.

وأوضح ابن عطية أن قوله سبحانه: {ينال} عبارة مبالغة وتوكيد، وهي بمعنى لن يرتفع عنده، ويتحصل سبب ثواب. والمعنى: ولكن ينال الرفعة عنده، والتحصيل حسنة لديه، التقوى، أي: الإخلاص والطاعات". وبحسب الزمخشري: فـ "لن يُرْضي المضحون والمقرِّبون ربَّهم إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى في حلِّ ما قُرِّبَ به، وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر الورع. فإذا لم يراعوا ذلك، لم تغن ِعنهم التضحية والتقريب، وإن كثر ذلك منهم".

وقال القرطبي: "(النيل) لا يتعلق بالبارئ تعالى، ولكنه عبر عنه تعبيراً مجازيًّا عن القبول، والمعنى: لن يصل إليه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد: لن يصعد إليه. وعن ابن عيسى: لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى منكم، أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله، ويُرفع إليه، ويسمعه ويثيب عليه، ومنه الحديث (إنما الأعمال بالنيات) رواه البخاري. وجاء في الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) رواه مسلم. وجاء في الحديث أيضاً: (إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض) رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه عن عائشة مرفوعاً. قال ابن كثير: "معناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا".

وقد بيَّن الرازي أن المراد من (النيل) في الآية: "هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم، ومعلوم أن شيئاً من الأشياء لا يوصف بأنه يناله سبحانه، فالمراد وصول ذلك إلى حيث يُكتب، يدل عليه قوله عز وجل: {إليه يصعد الكلم الطيب} (فاطر:10)".

وذكر ابن عاشور أن قوله: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها} إيماء إلى أن إراقة الدماء وتقطيع اللحوم ليسا مقصودين بالتعبد، ولكنهما وسيلة لنفع الناس بالهدايا؛ إذ لا يُنْتَفَعُ بلحومها وجلودها وأجزائها إلا بالنحر أو الذبح، وإن المقصد من شرعها انتفاع الناس المهدِين وغيرهم؛ فأما المهدون فانتفاعهم بالأكل منها في يوم عيدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم صيام يوم النحر: (يوم تأكلون فيه من نُسككم) متفق عليه، فذلك نَفْعٌ لأنفسهم ولأهاليهم، ولو بالادخار منه إلى رجوعهم إلى بلادهم. وأما غيرهم فانتفاع مَن ليس له هدْيٌ من الحجيج بالأكل مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم، وانتفاع المحاويج من أهل الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجِلالها وقلائدها، كما أومأ إليه قوله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد} (المائدة:97).

الوقفة الثانية: قوله تعالى: {ولكن يناله التقوى منكم} ليس المقصود من الأنعام التي يتقرب بها الحجيج لربهم ذبحها فحسب، ولا ينال سبحانه من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: {ولكن يناله التقوى منكم} قال السعدي: "ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله، كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه". واتقاء الله هو اتباع منهجه، فيطاع الله باتباع المنهج فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر، وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج بـ (افعل) و(لا تفعل)، ولكن النعم التي خلقها الله سبحانه قد تُشغل العبد عن الله، والمنهج يدعو العبد أن يتذكر في كل نعمة مَن أنعم بها، وعليه أن لا تنسيه النعمة المُنْعِمَ.

وقد أوضح القشيري أنه لا عبرة بأعيان الأفعال، سواء كانت بدنية محضة، أو مالية صِرْفة، أو بما له تعلق بالوجهين، ولكن العبرة باقترانها بالإخلاص، فإذا انضاف إلى ما تكسبه الجوارح إخلاص القصود، وتجردت عن ملاحظة أصحابها للأغيار صلحت للقبول. ويقال: التقوى شهود الحق بنعت التفرد، فلا يخالط تقربك بملاحظة أحد، ولا تأخذ عوضاً على عمل من بشر. فكأنه قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه صالح أعمالكم، وخالص نياتكم. ويَقْرُبُ من هذه الآية قوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر} (البقرة:177) الآية.

الوقفة الثالثة: قال ابن عاشور: "اعلم أن توهم التقرُّب بتلطيخ دماء القرابين، وانتفاع المتقرب إليه بتلك الدماء عقيدة وثنية قديمة، فربما كانوا يطرحون ما يتقربون به من لحم وطعام، فلا يدَعون أحداً يأكله. وكان اليونان يشوون لحوم القرابين على النار حتى تصير رماداً، ويتوهمون أنّ رائحة الشواء تسرّ الآلهة المتقرَّب إليها بالقرابين، وكان المصريون يُلقون الطعام للتماسيح التي في النيل لأنها مقدّسة، وربما كانوا يقذفون بمِزع من اللحم على أنها لله، فربما أصابها محتاج، وربما لم يُتَفَطُّنُ لها، فتأكلها السّباع أو تفسد.

الوقفة الرابعة: قوله تعالى: {كذلك سخرها لكم} تكرير لجملة {كذلك سخرناها لكم} (الحج:36) وليبني عليه التنبيه إلى أن الثناء على الله مسخِّرها هو رأس الشكر المنبَّه عليه في الآية السابقة، فصار مدلول الجملتين مترادفاً، فوقع التأكيد، أي: هكذا سخر سبحانه لكم هذه الأنعام؛ كي تعظموا الله على توفيقه إياكم لدينه، وقيامكم بما أمركم به، واجتنابكم لما نهاكم عنه. قال الزمخشري: "كرَّر تذكير النعمة بالتسخير، ثم قال: لتشكروا الله على هدايته إياكم لأعلام دينه ومناسك حجه، بأن تكبروا وتهللوا، فاختصر الكلام بأن ضمن (التكبير) معنى الشكر، وعدَّى تعديته".

الوقفة الخامسة: قوله تعالى: {لتكبروا الله على ما هداكم} قال ابن زيد: على ذبحها في تلك الأيام؛ أي: لتكبّروا الله لتمكنكم من نحرها والتقرب بها على الله سبحانه. والتقديرُ: على ما هداكم إليه من الأنعام. و(الهداية) إليها: هي تشريع الهدايا في تلك المواقيت، لينتفع بها الناس، ويرتزق سكان الحرم الذين اصطفاهم الله ليكونوا دعاةَ التوحيد، لا يفارقون ذلك المكان. قال القاسمي: "أي: لتعرفوا عظمته سبحانه، فتوحدوه بالعبادة على ما أرشدكم إلى طريق تسخيرها، وكيفية التقرب بها على لسان أكرم رسله المبعوث بسعادة الدارين. وإنما كرره تذكيراً للنعمة وتعليلاً بما بعده". وقال القشيري: "أي: هداكم وأرشدكم إلى القيام بحق العبودية على وفق الشرع".

الوقفة السادسة: ذكر سبحانه ذِكْرَ اسمه عليها من الآية قبلها، فقال عز من قائل: {فاذكروا اسم الله عليها} (الحج:36) وذكر هنا التكبير {لتكبروا} وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه، فيقول: بسم الله، والله أكبر، وهذا من فقهه رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين -(الأملح) الذي بياضه أكثر من سواده- قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، وسمَّى وكبَّر. وجمهور العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكراً آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى، وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبر فحسب، أو لا إله إلا الله، جاز. فلو لم يرد التسمية لم يُجْزِئ عن التسمية ولا تؤكل. وكره كثير من العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح، أو ذكره، وقالوا: لا يُذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح.

الوقفة السابعة: قد يرد سؤال في هذا الصدد، وهو: عما إذا كانت الهدايا أوفر من حاجة أهل الموسم قطعاً، أو ظناً قريباً من القطع، كما شوهد ذلك في مواسم الحجِّ، فما يبقى منها حيّاً يباع وينفق ثمنه في سدّ خلة المحاويج أجدَى من نحره، أو ذَبحه حين لا يَرغب فيه أحد، ولو كانت اللحوم التي فاتَ أن قُطعّت، وكانت فاضلة عن حاجة المحاويج، يُعْمَلُ تصبيرها بما يمنع عنها التعفُّن، فيُنتفع بها في خلال العام أجدى للمحاويج؟

وقد ارتأى ابن عاشور أن المصير إلى كلا الحالين من البيع والتصبير لما فَضَلَ عن حاجة الناس في أيام الحج؛ لينتفع بها المحتاجون في عامهم، أوفقُ بمقصد الشارع؛ تجنباً لإضاعَة ما فَضَل منها رعياً لمقصد الشريعة من نفع المحتاج وحفظ الأموال مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر المحتاج إليه منها المشار إليه بقوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} (الحج:36) وقوله سبحانه: {كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم} جمعاً بين المقاصد الشرعية.

ويتَّجه توزيع المقادير الكافية للانتفاع بها على أيام النحر الثلاثة، بحيث لا يُتعجل بنحر جميع الهدايا في اليوم الأول طلباً لفضيلة المبادرة، فإن التقوى التي تصِل إلى الله من تلك الهدايا هي تسليمها للنفع بها .وهذا قياس على أصل حفظ الأموال، كما فرضوه في بيع الفَرس الموقوف إذا أصابه ما يفضي به إلى الهلاك، أو عدم النفع، وهي المعاوضة لِرَيْع الوقف إذا خرب .وحكم الهدايا مركب من تعبُّدٍ وتعليل، ومعنى التعليل فيه أقوى، وعلّته انتفاع المسلمين، ومسلك العلَّة الإيماء الذي في قوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (الحج:36).

الوقفة الثامنة: قوله تعالى: {وبشر المحسنين} (بشر) يعني: أخبر بشيء سار قبل مجيء زمنه، ليستعد له المبشَّر ويفرح به، كذلك الإنذار: أن تخبر بشيء سيء قبل حلوله أيضاً؛ ليستعد له المنذَر، ويجد الفرصة التي يتلافى فيها خطأه، ويجنب نفسه ما يُنْذَرُ به، ويُقْبِلُ على ما ينجيه.

و(المحسنون) جمع محسن، و(الإحسان) أعلى مراتب الإيمان، وهو أن يلزم العبد نفسه بشيء من طاعة الله التي فرضها عليه فوق ما فرض، لكن من جنس ما فرض الله عليه، لا يخترع عبادة من عنده، فإن فعل هذا فقد دخل في مقام الإحسان. قال الرازي: "المحسن هو الذي يفعل الحسن من الأعمال، ويتمسك به فيصير محسناً إلى نفسه بتوفير الثواب عليه".

وفي الإحسان أمران: مُحْسَنٌ به وهو العبادة، أو الطاعة التي يُلزم العبد نفسه بها فوق ما فرض الله عليه، وهو أن يؤدي العمل كأن الله يرقبه، كما جاء في حديث جبريل: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) متفق عليه، فمراقبة العبد لله ومراعاته لنظره تعالى إليه، يدفعه إلى هذا الإحسان، كالعامل الذي يباشره صاحب العمل ويشرف عليه، يُنهي العمل في موعده؟ ويجيده؟ على خلاف ما لو تركه صاحب العمل وانصرف عنه.

فإن لم يصل العبد إلى هذه المرتبة التي كأنه يرى الله فيها، فلا أقل من أن يتذكر نظره هو إليه، ومراقبته سبحانه لحركاته وسكناته؛ لذلك في سورة الذاريات: {إن المتقين في جنات وعيون آخذين مآ آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين} (الذاريات:15-16) {محسنين} بعبادة الله بأن يعبدوا الله، كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه، معتقدين وقت عبادتهم اطلاعه عليهم، ورؤيته إياهم.

و(المحسنون) لعباد الله، بجميع وجوه الإحسان من نَفْعِ مالٍ، أو عِلْمٍ، أو جاه، أو نُصْحٍ، أو أَمْرٍ بمعروف، أو نهي عن منكر، أو كلمة طيبة ونحو ذلك، لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة، وسيُحسن الله إليهم، كما أحسنوا في عبادته ولعباده، قال تعالى: {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} (الرحمن:60) وقال سبحانه: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} (يونس:26). قال القشيري: "أمارة صحة الإحسان: سقوط تعب القلب عن صاحبه، فلا يستثقل شيئاً، ولا يتبرم بشيء". قال ابن عجيبة معقباً على كلام القشيري: "خواطر الاستثقال والتبرم لا تضر؛ لأنه طبع بشري، وإنما يضر ما سكن في القلب".

فتاوى الحج

فتاوى الحج مقالات الحج

مقالات الحج تسجيلات الحج

تسجيلات الحج استشارات الحج

استشارات الحج

الرئيسية

الرئيسية موسوعات

موسوعات مقالات

مقالات الفتوى

الفتوى الاستشارات

الاستشارات الصوتيات

الصوتيات المكتبة

المكتبة المواريث

المواريث بنين وبنات

بنين وبنات