يقول تراسك TrasK في كتابه «مفاهيم رئيسة في اللغة وعلم اللغة» [1] : إن عددا غير قليل من اللغـات فيها حالات الإعراب. والحالات الإعرابية تتراوح مابين ثلاث إلى ست وقسم منها يصل إلى اثنتي عشرة حالة.

ويقول كتاب «لغات العالم»: إن اللغة الفنلندية ليس فيها أقل من خمس عشرة حالة إعرابية, في حين نجد أربع حالات إعرابية في الألمانية, وخمس حالات في اللاتينية, وست حالات في الروسية [2] . ومن ثم ليس الإعراب «مـثـلبة»، تنفرد بها العربية, وإنما هـي حالة موجودة في عدد من اللغات، والعربية في هـذه الحالة تحوي أقل عدد من الحالات الإعرابية. [ ص: 83 ]

أما إسقاط الإعراب فإن هـذا يعني اللجوء إلى طريقة العامية في التعبير, وهي جعـل «مكان» الكلمة دالا على معنـاها، كمـا نتعامل في مثل: ضرب موسى عيسى. ففي هـذه الحالة ليس هـناك من خيار. ولكن هـذا سيضرب العربية في الصميم، لأن الحالة الإعرابية تشبه الشارة أو «الباج» الذي يحمله الشخص فيتعرف به. بعبارة أخرى , فإن جملا مثل:

قرأ أخوك الكتاب

قرأ الكتاب أخوك

ما قرأ الكتاب إلا أخوك

الذي قرأ الكتاب أخوك... إلخ

هذه كلها تعنى بالشكل, وهذا الاختلاف في الشكل يؤدي إلى الفرق في الدلالة؛ لأن وجود الفعل، والواو في أخوك تجعلنا نعرف أن «أخوك» هـو الفاعل، ولم يكن تغييرنا لمكانه إلا لمراعاة الفروق الدقيقة في المعنى. بعبارة أخرى، لا يخشى العربي في حالات كهذه أن يلتبس المعنى على المستمع؛ لأن علامة الرفع هـي العلامة أو الإشارة على الموقع الإعرابي, ومن ثم الإشارة إلى المعنى. وإذا أسقطنا ذلك, وبدأنا ننظر إلى الجملة العربية (بعد انقطاع علاقتنا بالفصحى) فإننا لن نفهم ملايين الجمل التي تخالف ترتيب «ضرب موسى عيسى» فكيف يفهم، من لا يعرف [ ص: 84 ] الإعراب، آية قرآنية مثل قوله تعالى: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (فاطر:28) , لا شك أنه سيفهمها على طريقة فهمه هـو لترتيب جملة: ضرب موسى عيسى.

إن هـؤلاء ينظرون إلى التخـلص من الإعراب على أنه تخلص من ترف أو ألاعيب لفظية أو زائدة دودية ينبـغي بترها، من غـير أن يفطنوا أو يتذكروا الفروق في المعنى التي مبعثها الإعراب، ولا يقتصر ذلك على رفع الفاعل أو نصب المفعول مما ذكرناه. فلننظر إلى الجمل الآتية:

أ - لا تدخنون.

ب - لا تدخنوا.

فالجملة الأولى تقريرية، منفية، تنفي أن يدخن المخاطبون بها، في حين أن الجملة الثانية إنشائية, تطلب عدم التدخين.

أ - صلي على النبي.

ب - صل على النبي.

فالجملة الأولى تخاطب أنثى مفردة، في حين أن الجملة الثانية تخاطب ذكرا مفردا.

أ - أنا قاتل أخيك.

ب - أنا قاتل أخاك. [ ص: 85 ]

فالأولى، اعتراف بالقتل، أما الثانية، فهي تعبير عن نية.

والأمثلة على هـذا كثيرة. فإلغاء الإعراب هـو إلغاء للفصحى بتراكيبها ومعانيها، ورهافتها الدلالية التعبيرية. ومن ثم لا تخرج هـذه الدعوة إلى إلغاء الإعراب عن كونها إلباس الفصحى تركيب العامية.

أما القول بوجود مسافة بين العامية والفصحى، فهذا صحيح، ولكن نود أن نشير إلى أمرين:

الأول: لا يقتصر هـذا على العربية، كما قد يظن. فالإنجليزي من إنكلترا England قد لا يفهم ما يقوله ابن وطنه الاسكتلندي في جملة مثل الجملة السابقة التي أشرنا إليها. فالمسافة بين الاثنتين قد تؤدي إلى الاستغلاق وعدم الفهم.

الثاني: يعمد الداعون إلى العامية إلى اتخاذ حل دائم، لقضية متغيرة. فهم كمن يدعو إلى بتر ساق، مع أنها في تحسن بمرور الزمن. ونحتاج هـنا إلى الوقوف قليلا عند هـذه المسألة.

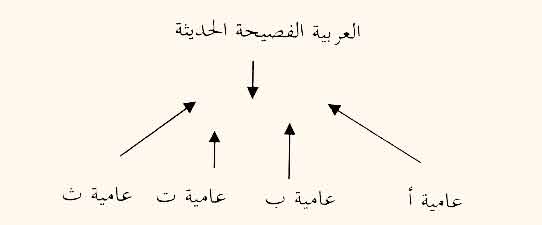

فمن المعروف أن العربية الفصيحة الحديثة، من جهة، والعاميات العربية، من جهة أخرى، كلتيهما في حركة رأسية: العربية الفصيحة الحديثة في حركة هـابطة، بحيث تجعلها مفهومة أكثر من الناس البسطاء، والعاميات العربية في حركة صاعدة لتقترب أكثر من العربية الفصيحة الحديثة. ويمكن لنا أن نشبه الموقف بالرسم الآتي: [ ص: 86 ]

وهذا المخطط يشير إلى أن العربية الفصيحة الحديثة تنـزل لتقترب من العاميات، في حين نجد العاميات تتحرك صعدا لتقترب من العربية الفصيحة الحديثة.

وهذا يؤدي بنا إلى نتيجتين:

الأولى: (وقد سبق أن أشرنا إليها) وهي أن المسافة بين العاميات من جهة، والعربية الفصيحة الحديثة من جهة أخرى، تضيق بحيث إن الإنسان العامي يفهم اليوم الأخبار التي يسمعها ولكن والد هـذا العامي لم يكن يفهم الأخبار التي كان يسمعها من الإذاعة قبل أربعين سنة أو أكثر (ما لم يكن هـو نفسه متعلما) .

الثانية: هـي أن العاميات، في حركتها الصاعدة باتجاه العربية الفصيحة الحديثة، قد فقدت كثيرا من خصائصها المغرقة في المحلية واقتربت الواحدة من الأخرى اقترابا جعل من اليسير التفاهم بين الناطقين بها. فقبل خمسين سنة أو أكثر، لو التقى شخص موصلي كبير السن، وأمي، وقليل [ ص: 87 ] الاختلاط بنظير له من محافظة ذي قار العراقية لما كان التفاهم بينهما ميسورا، بحكم الخصائص اللهجية الكثيرة التي طبعت اللهجتين بطابعها. ولكن هـذا التفاهم الآن بات ميسورا وسهلا.

وربما كان السبب في هـذه الحركة، بالاتجاهين، هـو انتشار المعرفة، والإعلام، والكتب.... إلخ.

وهذا يؤدي بنا إلى تأكيد ما سبق قوله، وهو أن إلغاء الفصحى على أساس عدم الفهم لا يعدو أن يكون حكما مبنيا على ثبات بعد الشقة بين الفصحى والعامية، وأبدية تلك المسافة بينهما، والأمر ليس كذلك، كما رأينا.

سنرى في فصل لاحق أن هـناك من انتقد العربية على تخلفها (وهو أمر سنناقشه) . ولكن الذي أود أن أشير إليه هـنا هـو تضارب هـذا الانتقاد والدعوة إلى العامية. فإذا كانت العربية الفصحى متخلفة، فكيف تستطيع العامية أن تواجه العصر؟ بعبارة أخرى: لقد استوعبت العربية الفصيحة عصارة الفكر الوسيط، وعبرت عن ملايين الأفكار والمفاهيم في الفيزياء والكيمياء والتاريخ.... إلخ. فضلا عن ذلك، لا بد لنا أن نقر بأن العربية الفصيحة مخدومة بقواعدها النحوية، والصرفية، ومعجماتها، وفقهها...إلخ. فإذا كانت الفصحى تتهم بالعجز عن مواجهة العصر، فكيف يتسنى لعامية لاتستخدم إلا في الجزيئات اليومية أن تفي بالغرض؟ الظاهر أن المهم هـو الانتقاد، ولا يهم بعد ذلك أن تتضارب الانتقادات! [ ص: 88 ]

ومن الطريف أن نشير في هـذا الخصوص إلى أن اللهجة المغربية، مثلا، قد تبدو صعبة الفهم على السوري أو العراقي، ولكن معظم هـذه الصعوبة ستتبخر إذا كان موضوع الحديث فكريا أو ثقافيا. وكأن الحديث في الفكر والثقافة والسياسة يجبر العامية على الاعتماد على الفصحى.

أما القول بأن وجود مستويين من الكلام؛ عامي وفصيح، يؤدي إلى نوع من الشيزوفرينيا (الفصام) اللغوية، وقد يؤثر في الأداء الفكري للشخص، على أساس أنه يفكر بالعامية ولكنه يكتب بالفصحى، فهذا الكلام يحتاج إلى وقفة. وقد سبق أن أشرنا إلى اللغات ذوات العمق الحضاري، والاتساع الجغرافي، وكيف تنشأ فيها لهجات متعددة، علاوة على وجود مستوى فصيح إلى جانب تلك اللهجات. ولا بد لي أن أنبه إلى إغفال أصحاب هـذا الانتقاد لحقائق صلبة لا تقبل النقض.

فالفلسفة الحديثة بدأت بتيارين: عقلي، صاحبه الفرنسي رينيه ديكارت (1596م-1650م) الملقب بأبي الفلسفة الحديثة، وتجريبـي، ورائده هـو البريطاني فرانسيس بيكون (1561م-1626م) . وقد كانت معظم كتابات هـذين الفيلسوفين (ومن بعدهما فلاسفة آخرون، وقبلهما فلاسفة العصور الوسطى كلهم) باللغة اللاتينية التي لم تكن اللغة الأم لأي منهم.

ونجد في العصر الحديث عشرات الآلاف من الأبحاث تكتب باللغات الأوربية (الإنجليزية، والفرنسية...) يكتبها أناس ليست لغتهم الأم لغة [ ص: 89 ] أوربية (كأن تكون لغتهم الأم هـي العربية، أو الحبشية..) . وهذه الأبحاث هـي مصدر مهم من مصادر الانفجار المعرفي الذي تشهده البشرية في الوقت الحاضر.

وهذا يعني، ببساطة، أن اللغة لم تقف حائلا دون التعبير عن أعمق الأفكار وأكثرها إبداعا وابتـكارا، وإلا لما أبدع شخص يستخدم لغة غير لغته.

ولا بد أن ننبه إلى أننا ضربنا مثالين (من أمثلة كثيرة) على عدم وقوف اللغة عائقا، في حين أن المنتقدين يصورون اختلاف اللهجة المحكية عن الفصحى على أنها مشكلة ذات مخاطر جسيمة (علما بأن هـذه الظاهرة لا تقتصر على العربية، كما يحاول هـؤلاء أن يصوروا) . واعتقد أننا، جميعا، نتفق على أن المسافة بين اللهجة العامية من جهة، والفصحى من جهة أخرى، أقل بكثير من المسافة بين رجل يتكلم بالعربية ويكتب بالفرنسية. إن ما يفعله هـؤلاء المنتقدون هـو أنهم يتصيدون رأس دبوس ليضعوه تحت المجهر فيظهر بحجم عمارة يحاولون رمينا بطابوقاتها.

وأعترف للقارئ بأنني لم أجد في المصادر الأجنبية التي بين يدي عن علم النفس اللغوي ما يشير إلى مشكلة نفسية تنتج عن وجود عامية وفصحى، وأتمنى أن يزودنا هـؤلاء المشخصون لهذه الحالة المرضية بأسماء مصادر تنص على وجود هـذه الحالة. وإذا ما كان الناس مصابين بهذا [ ص: 90 ] الإشكال النفسي، فلا ريب أنه مرض الشعوب المتقدمة كلها، ومنهم العرب. ذلك أننا أشرنا إلى أن وجود عامية وفصحى يرتبط بامتلاك اللغة المعنية عمقا حضاريا، وتراثا مكتوبا. فإذا كنا نعاني مشكلة نفسية فحالنا لا يختلف عن حال غيرنا من أصحاب اللغات المشار إليها.

ومن المعروف في علم النفس وعلم الاجتماع ما يسمى بالأدوار الاجتماعية، فالوزير المتجهم الوجه في مكتبه يتصرف هـو نفسه في بيته مع ابنه الرضيع تصرفا آخر. ولا يفكر أي منا باتهامه بتهمة نفسـية، فلماذا لا يكون وجود عامية وفصحى من هـذا الباب؟

ومن المعروف أن هـناك الملايين من البشر الذين يتوجب عليهم التعامل بلغتين مختلفتين. ففي بلد فيه تنوع عرقي (كالعراق، وسويسرا، وكندا...) ، فضلا عن كثير من الناس الذين يعيشون في مناطق حدودية بين دول تختلف لغاتها، نجد ملايين من هـؤلاء الناس ينتقلون في ثوان من لغة إلى أخرى (مثلا: من اللغة التركية إلى اللغة الكردية وبالعكس، أو من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس...) وليس من لهجة عامية إلى لغة فصيحة ضمن اللغة نفسها.

أقول: إذا كان وجود عامية وفصحى ضمن اللهجة نفسها يؤدي (كما يقول منتقدو العربية) إلى كل هـذه المشاكل النفسية، فلا بد أن يكون مكان المتعاملين بأكثر من لغة (قياسا على ما سبق) هـو مستشفى الأمراض العقلية! [ ص: 91 ]

أما القول بأن وجود عامية وفصحى يؤدى إلى التخلف، وهو سبب تخلف المصريين (وفي هـذه الحالة العرب كلهم) فربما كان العكس هـو الصحيح. فلو تخيلنا وجود لغة من غير لهجات، فلا بد أن يكون أصحاب تلك اللغة غاية في التخلف، وفي مساحة جغرافية ضيقة جدا، وبعدد قليل جدا، ولا تمتلك لغتهم أي عمق حضاري من حيث افتقارها إلى كتابات علمية أو فكرية أو أدبية. وأود من هـؤلاء المنتقدين والمستخدمين لهذه الحجة، أن يقدموا دليلا ملموسا، وأمثلة حية، على أن استخدام الفصحى سبب تخلفا، وأن استخدام العامية أدى إلى التقدم والازدهار. ومن الطريف فعلا أن نلاحظ أن كثيرا من حركات الإصلاح اللغوي تدعو إلى تطهير اللغة من الألفاظ الأجنبية (في حالة الفرنسية في فرنسا مثلا) . وهذا التوجه يتجه لخدمة الفصحى، لا لخدمة العامية؛ لأن سياسة تبني العامية تعني، من ضمن ما تعنيه، ترك الحبل على الغارب في دخول الكلمات الأجنبية إلى اللغة الأم.

أما أن المتحدث بالعامية يركز على المضمون، في حين أن المتحدث بالفصحى يفكر في الشكل، فهذا كلام من يجهل أو يغالط كي ينتقد، لا غير. فالإنسان يقرر عادة ما يريد قوله (المضمون) ثم يفكر في شكل الكلام. بعبارة أخرى: الفكر هـو الذي يسبق، ثم تأتي اللغة. ألا نتردد أحيانا في الكلام العامي كي نختار الكلمة المناسبة التي تعبر بدقة عن [ ص: 92 ] مقاصدنا، بحيث لا نندم على اختيارها؟ وهل يتكلم الإنسان بطريقة الكلمة تجر الكلمة ثم يفكر بعد ذلك بالمضمون الذي يريد توصيله؟ [3] . إن القول بانصراف الناطق بالفصحى إلى الشكل، وانصراف الناطق بالعامية إلى المضمون يعني في التطبيق أن محاضراتنا ودروسنا.. إلخ خالية من المضمون، وهي صحيحة نحويا فقط، وأن الكلام العامي هـو الكلام الوحيد الذي ينضح علما ويحوي فصوص الحكم. وهذا هـو الخطأ الواضح الذي لا يحتاج إلى كثير عناء في الحكم عليه بالخطل. فالمسألة، ببساطة، هـي أن الإنسان يفكر ثم ينطق، وإن كانت المسافة الزمنية بين التفكير والنطق قد تصل إلى جزء من الثانية. وإذا بدأت اللغة تسبق الفكر وبدأت الكلمة تجر الكلمة (وليس الفكر هـو الذي يختار الكلمة) والجملة تجر [ ص: 93 ]

الجملة (وليس الفكر هـو الذي يختار الجملة) فإن هـذا يقترب من الكلام الهستيري الذي لا يجر –في أحسن الأحوال- إلا إلى الندم.

وقد يأخذ التفكير وقتا أطول بكثير حينما يستدعي الكلام تأملا وتقليبا للأمور مما يدعو المرء إلى أن يفكر في أفضل رد، وأحسن صياغة، مما لا علاقة له بالفصحى والعامية.

ومرة أخرى: أين الدليل على هـذا الادعاء؟

أما الادعاء بان إلغاء الفصحى، والاكتفاء بالعامية يؤدي إلى السعادة، فهذا الكلام في قيمته العلمية لا يزيد على دعاية مثل: هـذا النوع من السجائر يملأ حياتك سعادة وبهجة. فهذه الجملة تقريرية في شكلها، ولكنها لا تقرر شيئا في واقع الحال، وإنما هـي مجرد دعوة لشراء هـذا النوع من السجائر. أما ملؤها حياتك سعادة، فهذا كلام براق في الظاهر ولكنه خاوي المضمون. فمفهوم السعادة، مبدئيا، واحد من المفاهيم الغامضة، بحيث إن أحدهم جمع أكثر من 600 تعريف للسعادة.

صحيح أن من الممكن الاستغناء عن الفصحى في حالة سكن مجموعة لغوية صغيرة تعد بالعشرات في كهف أو مساحة ضيقة، لا تمتلك لغتهم أي عمق حضاري، ولكن وصف هـذه المجموعة بالسعادة؛ لأنها تتكلم على سجيتها يشبه حسدنا للإنسان القديم (الذي كان محروما من الكهرباء والسكن المحترم ومنجزات الحضارة كلها) لأنه لم يكن يحمل هـم الذهاب يوميا إلى عمله. [ ص: 94 ]

ولم يكن تمسك الأمم ذوات العمق الحضاري بلغاتها الفصيحة عبثا أو عملا غبيا، وإنما العكس هـو الصحيح؛ لأن العامية (ضمن عيوب أخرى) مفرقة ومفرقة، في حين أن الفصحى موحدة وموحدة. فقد تفتح جهاز التلفزيون وتسمع كلاما فصيحا فلا تعرف جنسية المتكلم، فقد يكون أردنيا أو عراقيا أو سعوديا. أما إذا تحدث بالعامية فسوف يكون في مقدورك تحديد بلده على الفور.

التخطيط اللغوي: التخطيط اللغوي language planning هـو قيام الدولة، عادة، بالإشراف على نوع اللغة التي تدرس في المدارس، والتي تستخدم في القضاء، والجيش، والتجارة...إلخ [4] . وتهدف الدولة من وراء ذلك إلى الحفاظ على الهوية الاجتمـاعية والقومية والسياسـية للبلد المعني، وخاصة عند تعـدد اللغات واللهجـات في البلـد الواحد. وتنظر الدولة إلى مسألة التخطيط نظرتها إلى مسألة الأمن القومي، وخاصة على المدى البعيد. فالطفل الأمريكي من أصل أفغاني، مثلا، لا بد أن يدرس باللغة الإنجليزية كي يصبح جزءا من المجتمع الأمريكي، وإلا بقي دخيلا. وتشـمل هـذه المسألة اللهجات أيضا. فاللهجة التي تختار على أنها هـي الفصحى تحظى باهتمام يتجسد في الكتب التعليمية والإذاعة والصحف... إلخ [ ص: 95 ]

وإذا أردنا أن نلخص الموضوع باختصار، فإن ما نجده في بلداننا العربية من تبني الفصحى ليس بدعا أو نشازا، وإنما هـو القاعدة المتبعة في بلدان العالم التي تعاني من تعدد اللهجات (بحكم تطورها) أو تعدد اللغات (بحكم تعدد اللغات الموجودة داخل البلد) . وغالبا ما يكون الاختيار من نصيب اللهجة التي توفر للوطن الوحدة الوطنية، وتوفر للمواطن سلما للقراءة والتعلم، وتذوق الآداب، والإطلاع على حكمة الشعب وتراثه الإنساني مما من شأنه التعمق، والتفكير، والإبداع.

وما أريد أن أقوله في هـذا الخصوص: إن وجود التخطيط اللغوي في كثير من البلدان المتقدمة يعني استشعار القيمين على تلك الدول بأهمية وجود نمط لغوي واحد يصبح جزءا من الكيان القومي للبلد. ومن ثم، كان تعلمنا للفصحى، وتفهمنا لها، هـو الذي يوفر لنا هـذا السلم. أما إذا اقتصر علمنا على العامية فهذا يعني، ببساطة، أننا لن نستطيع أن نقرأ صحيفة كتبت قبل نصف قرن، (إلا إذا استثنينا كلمات الأغاني التي غنيت) ولن نستطيع فهم أي شيء أبعد من ذلك زمنا، فضلا عن خطر سيطرة الفوضى اللغوية واحتمال تعمق ذلك وما يؤدي إليه من تمزق.

فهل يدعونا منطق الكسل إلى تقبل هـذه النتائج الوخيمة، ونمسح هـذا الإرث الجبار بجرة قلم من خلال دعوتنا إلى العامية؟ [ ص: 96 ]

المكتبة الإسلامية

المكتبة الإسلامية كتاب الأمة

كتاب الأمة حول المكتبة

حول المكتبة قائمة الكتب

قائمة الكتب عرض موضوعي

عرض موضوعي تراجم الأعلام

تراجم الأعلام

الرئيسية

الرئيسية موسوعات

موسوعات مقالات

مقالات الفتوى

الفتوى الاستشارات

الاستشارات الصوتيات

الصوتيات المواريث

المواريث بنين وبنات

بنين وبنات